2 Источник и размер частиц износа

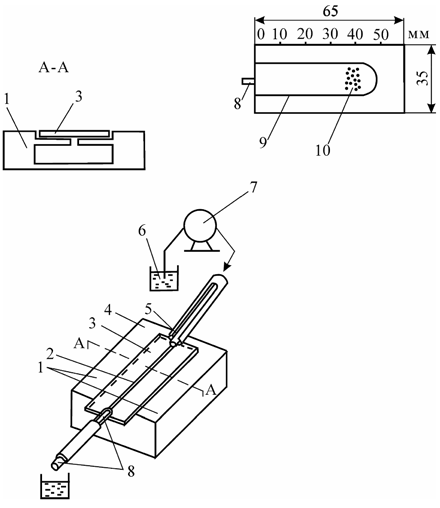

Феррограмма — зафиксированное на предметном стекле распределение частиц. Жидкость, стекающая по стеклянной пластинке, подвергается воздействию постепенно увеличивающегося магнитного поля (см. рисунок ). Это приводит к разделению частиц по размерам и позволяет определить их количество. Источник частиц может быть выявлен по их окраске при наблюдении в бихроматическом микроскопе. При нагреве феррограммы до 320-330 °С в течение 90-120 секунд частицы различных металлов принимают цвет:

- углеродистая сталь — голубой;

- чугун — жёлто-коричневый;

- хром, свинец, алюминий — бело-серый;

- окись железа — бурый;

- неметаллические включения — жёлтый и зелёный.

Рисунок 5.13 — Схема получения феррограмм аналитического феррографа: 1 — полюсы магнита; 2 — проба масла на пластине; 3 — предметное стекло для получения феррограммы; 4 — узел магнита; 5 — подвод пробы масла от насоса; 6 — сосуд с пробами масла; 7 — насос; 8 — отвод потока масла; 9 — несмачиваемая стенка предметного стекла; 10 — феррограмма

1Антикоррозионные свойства

Антикоррозионные свойства моторных масел зависят от состава базовых компонентов, концентрации и эффективности антикоррозионных, антиокислительных присадок и деактиваторов металлов. В процессе старения коррозионность моторных масел возрастает. Более склонны к увеличению коррозионности масла из малосернистых нефтей с высоким содержанием парафиновых углеводородов, образующих в процессах окисления агрессивные органические кислоты, которые взаимодействуют с цветными металлами и их сплавами.

Антикоррозионные присадки защищают антифрикционные материалы (свинцовистую бронзу), образуя на их поверхности прочную защитную пленку. Антиокислители препятствуют образованию агрессивных кислот. Иногда необходимо вводить в моторные масла присадки-деактиваторы, образующие хелатные соединения с медью, предохраняющие поверхность от коррозионного разрушения.

Антикоррозионные присадки типа дитиофосфатов цинка, применяемые в большинстве моторных масел, не защищают от коррозии сплавы на основе серебра и фосфористые бронзы, а при высокой температуре активно способствуют их коррозии. В двигателях, в которых используют такие антифрикционные материалы, необходимо использовать специальные масла, не содержащие дитиофосфатов цинка.

В лабораторных условиях антикоррозионные свойства моторных масел оценивают по методу ГОСТ 20502–75 по потере массы свинцовых пластин за 10 или 25 ч испытания при температуре 140 °С. При моторных испытаниях антикоррозионные свойства масел оценивают по потере массы вкладышей шатунных подшипников полноразмерных двигателей или одноцилиндровых установок ИКМ или Petter W-1, а также по состоянию их поверхностей трения (цвет, натиры, следы коррозии).

1Вязкостно-температурные свойства

Вязкостно-температурные свойства — одна из важнейших характеристик моторного масла. От этих свойств зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, надежное смазывание и охлаждение деталей двигателя при наибольших допустимых нагрузках и температуре окружающей среды. Даже в умеренных климатических условиях диапазон изменения температуры масла от холодного пуска зимой до максимального прогрева в подшипниках коленчатого вала или в зоне поршневых колец составляет до 180–190 °С. Вязкость минеральных масел в интервале температур от -30 до +150 °С изменяется в тысячи раз. Летние масла, имеющие достаточную вязкость при высокой температуре, обеспечивают пуск двигателя при температуре окружающей среды около 0 °С. Зимние масла, обеспечивающие холодный пуск при отрицательных температурах, имеют недостаточную вязкость при высокой температуре. Таким образом, сезонные масла независимо от их наработки (пробега автомобиля) необходимо менять дважды в год. Это усложняет и удорожает эксплуатацию двигателей. Проблема решена созданием всесезонных масел, загущенных полимерными присадками (полиметакрилаты, сополимеры олефинов, полиизобутилены, гидрированные сополимеры стирола с диенами и др.).

Вязкостно-температурные свойства загущенных масел таковы, что при отрицательных температурах они подобны зимним, а в области высоких температур — летним. Вязкостные присадки относительно мало повышают вязкость базового масла при низкой температуре, но значительно увеличивают ее при высокой температуре, что обусловлено увеличением объема макрополимерных молекул с повышением температуры и рядом иных эффектов.

В отличие от сезонных, загущенные всезонные масла изменяют вязкость под влиянием не только температуры, но и скорости сдвига, причем это изменение временное. С уменьшением скорости относительного перемещения смазываемых деталей вязкость возрастает, а с увеличением — снижается. Этот эффект больше проявляется при низкой температуре, но сохраняется и при высокой, что имеет два позитивных последствия: снижение вязкости в начале проворачивания холодного двигателя стартером облегчает пуск, а небольшое снижение вязкости масла в зазорах между поверхностями трения деталей прогретого двигателя уменьшает потери энергии на трение и дает экономию топлива.

Характеристиками вязкостно-температурных свойств служат кинематическая вязкость, определяемая в капиллярных вискозиметрах, и динамическая вязкость, измеряемая при различных градиентах скорости сдвига в ротационных вискозиметрах, а также индекс вязкости — безразмерный показатель пологости вязкостно-температурной зависимости, рассчитываемый по значениям кинематической вязкости масла, измеренной при 40 и 100 °С (ГОСТ 25371–82). В нормативной документации на зимние масла иногда нормируют кинематическую вязкость при низких температурах. Индекс вязкости минеральных масел без вязкостных присадок составляет 85–100. Он зависит от углеводородного состава и глубины очистки масляных фракций. Углубление очистки повышает индекс вязкости, но снижает выход рафината.

Синтетические базовые компоненты имеют индекс вязкости 120–150, что дает возможность получать на их основе всесезонные масла с очень широким температурным диапазоном работоспособности.

К низкотемпературным характеристикам масел относят температуру застывания, при которой масло не течет под действием силы тяжести, т.е. теряет текучесть. Она должна быть на 5–7 °С ниже той температуры, при которой масло должно обеспечивать прокачиваемость. В большинстве случаев застывание моторных масел обусловлено образованием в объеме охлаждаемого масла кристаллов парафинов. Требуемая нормативной документацией температура застывания достигается депарафинизацией базовых компонентов и/или введением в состав моторного масла депрессорных присадок (полиметакрилаты, алкилнафталины и др.).

4 Как различить минеральное и синтетическое масло

Иногда случаются ситуации, когда владелец или водитель грузовика не знают, какое масло залито в коробку передач синтетическое или минеральное. Есть ли надежный способ определить это, не отправляя образец в лабораторию? Некоторые производители машинных масел специально подкрашивают синтетические масла, но делают это далеко не все. Так, что по цвету определить тип смазки удается не всегда.

методы определения вязкости

Вязкость масла определяется при помощи двух основных типов вискозиметров (viscometers):

- вискозиметры истечения, в которых измеряется кинематическая вязкость по скорости свободного течения (времени вытекания). Для этой цели применяется капиллярный вискозиметр (capillaryviscometer) или сосуды с калиброванным отверстием на дне - вискозиметры Энглера (Engler), Сейболта (Saybolt), Редвуда (Redwood). В настоящее время для стандартных определений применяется стеклянный капиллярный вискозиметр; он отличается простотой и точностью определения. Скорость сдвига в таком вискозиметре незначительна.

- ротационные вискозиметры (rotationalviscometers), в которых определяется динамическая вязкость по крутящему моменту с установленной скоростью ротора или по скорости вращения ротора при заданном крутящем моменте.

Вязкость характеризуется двумя показателями - кинематической (kinematicviscosity) и динамической вязкостью (dynamicviscosity). Единицы измерения динамической вязкости: P - пуаз (Р -poise) или сантипуаз сР (сР = mPa-s). Динамическая вязкость обычно определяется ротационным вискозиметром. Кинематическая вязкость, п -отношение динамической вязкости к плотности (h/r). Единицы измерения кинематической вязкости - стоке (St- stoke) илисантистокс (cSt - centistoke, I cSt = 1 мм2/с). Численные значения кинематической и динамической вязкости несколько различаются, в зависимости от плотности масел. Для парафиновых масел кинематическая вязкость при температуре 20 - 100°С превышает динамическую примерно на 15 - 23%, а для нафтеновых масел эта разница составляет 8 - 15%.

Кинематическая вязкость характеризует текучесть масел при нормальной и высокой температурах. Методы определения этой вязкости относительно просты и точны. Стандартным прибором в настоящее время считается стеклянный капиллярный вискозиметр, в котором измеряется время истечения масла при фиксированной температуре. Стандартными температурами являются 40 и 100 °С.

Относительная вязкость определяется на вискозиметрах Сейболта, Редвуда и Энглера. Это сосуды с калиброванным отверстием на дне, через которое вытекает точно установленное количество масла. При измерении времени вытекания заданная температура масла в вискозиметре должна поддерживаться с необходимой точностью. Универсальная вязкость Сейболта, определяемая по стандарту ASTM D 88, выражается в универсальных секундах Сейболта SUS(SayboltUniversalSeconds). Этот упрощенный метод определения кинематической вязкости более широко применяется в США. В Европе чаще пользуются секундами Редвуда (Редвуда единицы - Redwoodunits) и градусами Энглера (Е°, Englerunits). Градус Энглера - это число, показывающее во сколько раз вязкость масла превышает вязкость воды при 20°С, поэтому вискозиметром Энглера необходимо измерить время вытекания воды при 20°С.

Динамическая вязкость обычно определяется ротационными вискозиметрами. Вискозиметры разной конструкции имитируют реальные условия работы масла. Обычно выделяются крайние значения температуры и скорости сдвига. Основные методы определения вязкости моторных масел предусмотрены спецификацией SAE J300 APR97. Эта спецификация устанавливает значения степеней вязкости SAE для моторных масел и определяет порядок измерения необходимых параметров вязкости. Стандартные методы определения динамической вязкости можно разделить на две группы - низкотемпературная вязкость и высокотемпературная вязкость, определяемые в условиях близких к реальным условиям эксплуатации двигателя.

Рассмотрим некоторые особенности методов определения вязкости. Вискозиметр Брукфильда - это прибор для определения низкотемпературной вязкости при низкой скорости сдвига. Он снабжен комплектом роторов разной величины и формы. Скорость можно менять ступенчато в широких пределах. Во время изменения скорость поддерживается постоянной. Крутящий момент является мерой кажущейся вязкости. Расстояние между статором и ротором сравнительно большое, поэтому считается, что скорость сдвига низка и стенки сосуда вискозиметра не влияют на величину вязкости, которая в этом случае рассчитывается по силе внутреннего трения масла и называется вязкостью по Брукфильду (Brookfieldviscosity) (в Па-с), или кажущейся вязкостью (apparentviscosity). Этим методом определяется кажущаяся вязкость автомобильных трансмиссионных масел при низкой температуре (по стандартам ASTM D 2983, SAEJ 306, DIN 51398).

Низкотемпературная вязкость запуска двигателя (low-temperaturecrankingviscosity) является показателем способности масла течь и смазывать узлы трения в холодном двигателе. Она определяется при помощи имитатора запуска холодного двигателя CCS (ColdCrankingSimulator) (DIN 51 377, ASTM D 2602). Имитатор CCS является ротационным вискозиметром с малым расстоянием между профилированным (не цилиндрическим) ротором и прилегающим к нему статором. Таким образом, имитируются зазоры в подшипниках двигателя. Специальным двигателем поддерживается постоянный крутящий момент при заданных температурах, а скорость вращения является мерой вязкости. Вискозиметр калибруется с применением эталонного масла. Применяется для определения вязкости запуска (crankingviscosity) в сантипуазах (сП) при разных заданных температурах, соответственно с предполагаемой степенью вязкости SAE для моторного масла (-5° для SAE 25W; -10° для SAE 20W; -15° для SAE 15W; -20° для SAE 10W; -25° для SAE 5W и -30°С для SAE 0W).

Вязкость прокачивания (pumpingviscosity) является мерой способности масла течь и создавать необходимое давление в системе смазки в начальной стадии работы холодного двигателя. Вязкость прокачивания измеряется в сантипуазах (сП = мПа с) и определяется согласно ASTM D 4684 на мини-ротационном вискозиметре MRV. Этот показатель важен для масел, способных желировать при медленном охлаждении. Таким свойством чаще всего обладают всесезонные минеральные моторные масла (SAE 5W-30, SAE 10W-30 и SAE 10W-40). При испытании определяется либо напряжение сдвига, необходимое для разрушения желе, либо вязкость при отсутствии напряжения сдвига. Вязкость прокачивания определяется при разных заданных температурах (от -15° для SAE 25W до -40°С для SAE 0W). Прокачивание обеспечивается только для масел с вязкостью не более 60 000 mPa s. Наименьшая температура, при которой масло может прокачиваться, называется нижней температурой прокачивания, ее значение близко к наименьшей температуре эксплуатации.

Температурная зависимость вязкости при низкой температуре и ним напряжении сдвига (lowtemperature, lowshearrate, viscosity/temperaturedependentопределяется по методике ASTM D 5133 при помощи сканирующего вискозиметрБрукфильда (ScanningBrookfieldmethod). Этот показатель необходим для оценки способности масла поступать в систему смазки и к узлам трения в холодном двигателе после егодлительного пребывания при низкой температуре. Перед измерением масло должно пpoйти определенный цикл охлаждения, как и при определении равновесной температуре застывания (stablepourpoint). Такое испытание занимает много времени и применяется в основном при разработке новых рецептур масел.

Оценка фильтруемости масел по методу GM P9099 введена в категории SH, SJ и ILSAC GF-1, GF-2 для масел SAE 5W-30 и SAE 10W-30. Этот метод разработан фирмой "General Motors" и применяется ею с 1980 г. Он имитирует закупоривание масляного фильтра осадком, образующимся в присутствии воды и конденсата прорывающихся картерных газов при краткосрочной работе после длительной стоянки. Оценку проводят по относительному снижению скорости потока через фильтр при последовательном испытании масла и смеси масла с водой. Смесь приготавливают медленным перемешиванием в течем 30 с в закрытой мешалке 49,7 г масла, 0,3 г деионизированной воды и сухого льда. После перемешивания смесь в открытом сосуде выдерживают в печи при температуре 70°С в течение 30 мин. Затем ее охлаждают до 20 - 24 °С и выдерживают при этой температуре 48 - 50 ч. Снижение скорости потока не должно быть более чем на 50%.

Стабильность к сдвигу это способность масла сохранять постоянную величину вязкости под воздействием высокой деформации сдвига при эксплуатации. При быстром скольжении поверхностей трения достигается высокая скорость течения масла в узких зазорах и проявляется высокая деформация сдвига, которая вызывает деструкцию молекул полимеров (загустителей) входящих в состав масла. Устойчивость к деформации сдвига является важным показателем для масел, применяемых в современных высокоскоростных, высоконагруженных, мощных и малогабаритных двигателях. Способность масла сохранять стабильную вязкость определяется временем, в течение которого вязкость изменяется до определенной величины. Иногда пользуются показателем индекса стабильности к сдвигу SSI (shearstabilityindex). Он определяется соотношением потери вязкости эффекта загущения полимерным загустителем, выраженное в %. SSI определяется разными методами: в Европе используют дизельную насос-форсунку конструкции Бош (Boschinjector) (CEC L-14-A-88). В Америке этот показатель определяется двумя методами - как в Eвpone (ASTM D 6278) или в стендовом бензиновом двигателе CRC L-; после 10-часовой работы (ASTM D 5119).

При сравнительно небольшой деформации сдвига, полимерные молекулы только раскручиваются, а после снятия напряжения, со временем, могут восстановить свою конфигурацию и вязкость. Такое снижение вязкости называетсявременным (temporaryviscosityloss - TVL) и иногда наблюдается при определении HTHS вязкости на ротационном вискозиметре - имитаторе конического подшипника.